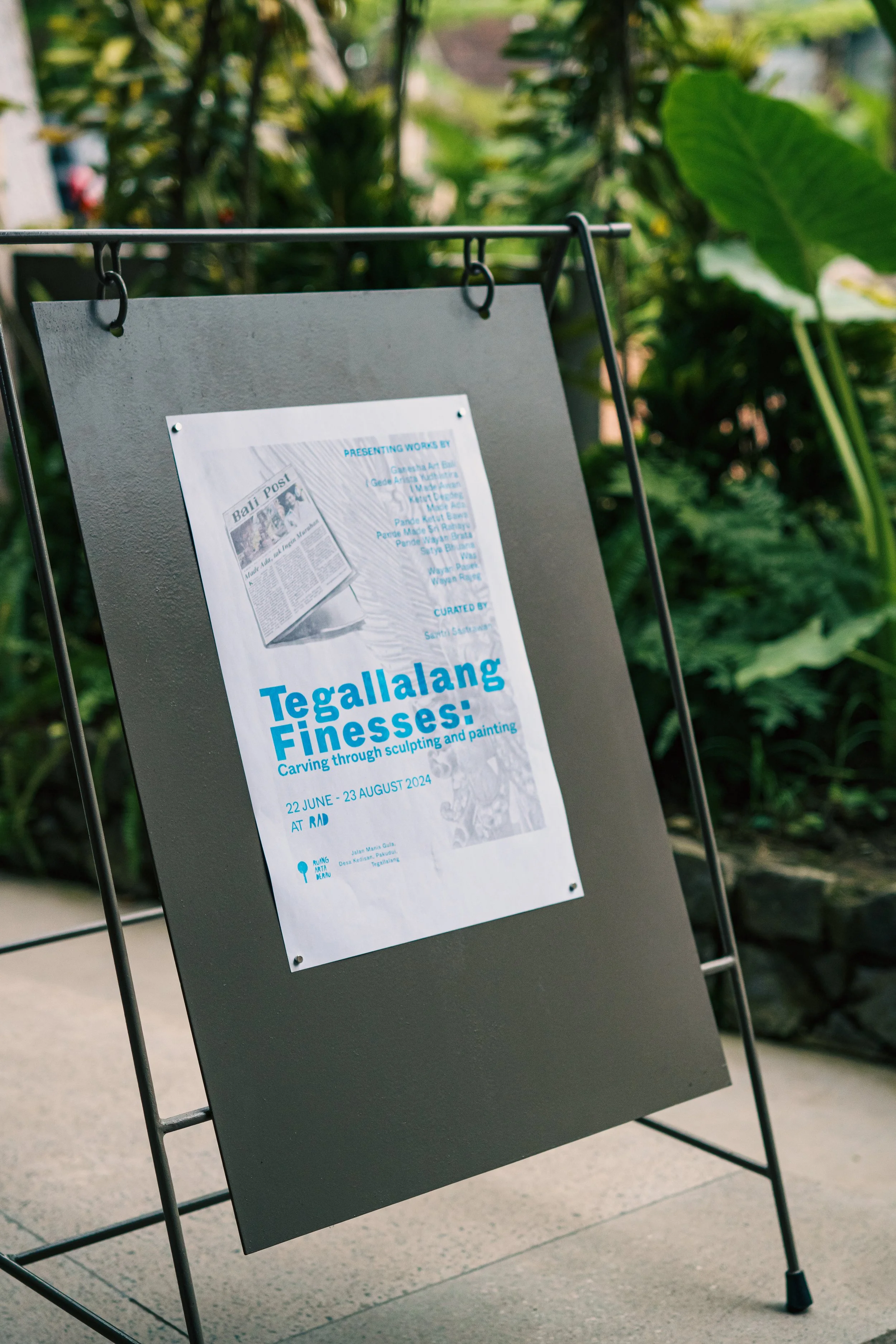

Tegallalang Finesses: Potret Warisan Lokal dan Proses Sunyi di Baliknya

Ubud bukanlah Tegallalang. Dan keduanya memang berbeda.

Bagi sebagian orang, itu mungkin terdengar seperti informasi geografis biasa. Tapi, di dalam dunia seni rupa Bali, perbedaan itu penting untuk disampaikan. Selama puluhan tahun, Ubud telah menjadi sorotan utama, membentuk persepsi global tentang apa yang disebut sebagai “seni Bali.” Tegallalang, sebaliknya, lebih sering dikaitkan dengan ukiran kayu, toko suvenir, dan terasering sawah yang menjadi latar selfie wisatawan. Memang indah, tapi bukan tempat yang akan dicari ketika sedang membahas dunia artistik radikal atau tentang kesenian lokal yang bold. Setidaknya, sampai Tegallalang Finesses hadir.

Tegallalang Finesses adalah satu-satunya proyek RAD sepanjang 2024 yang dimulai dengan riset mendalam. Sejak November 2023, kami menyelami jejak seni rupa Tegallalang dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat—mulai dari seni lukis hingga seni patung. Riset ini dilakukan oleh Savitri Sastrawan, yang juga bertindak sebagai kurator pameran. Sebagai anak seorang diplomat, Savitri tumbuh berpindah-pindah negara, membawa Bali dalam kopernya ke mana pun ia pergi—terutama saat tinggal di London dan Zimbabwe. Kini, setelah menikah dengan seniman Bali, Npaaw, ia kembali menyusuri akar budayanya sendiri. Yang ia hadirkan dalam proyek ini bersifat personal, namun juga jernih dan penuh lapisan makna.

Istilah “Tegallalang Finesses” diciptakan sendiri oleh Savitri. Ia menangkap adanya kekosongan dalam cara kita membicarakan seni di kawasan ini—minim dokumentasi, sedikit ruang platform, dan terlalu banyak asumsi yang tidak teruji. Dari riset kualitatifnya, muncul satu pola yang menonjol: ketekunan. Para seniman dan maestro lokal terus bekerja, terus mengukir, terus melukis—tanpa narasi yang layak untuk membingkai dedikasi mereka. Ini bukan tentang mengangkat prestise. Ini tentang memberi perhatian yang seharusnya sudah lama hadir.

Salah satu tokoh penting yang muncul dari riset ini adalah Satya Bhuana. Lahir di Ceking, Satya adalah wujud hidup dari budaya multidisipliner: dalang, penari Bali, arsitek, perencana kota, barista, penyanyi rakyat, pelukis—dan cucu dari seorang undagi, arsitek tradisional Bali. Sebagai Ketua Karang Taruna Tegallalang, Satya menjadi sumber informasi utama bagi Savitri. Bukan semata karena pengetahuannya yang luas, tetapi karena Satya sendiri merupakan bagian dari warisan itu.

Satya Bhuana bersama sang kakek, Ketut Degdeg, dan karya patung terakhirnya di belakangnya.

Satya tidak hanya bercerita. Ia memetakan sejarah lisan yang diwariskan secara turun-temurun dalam keluarganya, termasuk detail-detail yang selama ini tidak tercatat dalam buku atau dipamerkan di ruang seni mana pun. Salah satu cerita yang ia bagi adalah tentang posisi Garuda. Menurutnya, dulunya Garuda lebih sering dibuat dalam posisi duduk. Seiring waktu, bentuk ini berubah menjadi posisi berdiri—seperti yang kita kenal sekarang, termasuk patung Garuda Wisnu Kencana karya Nyoman Nuarta di Jimbaran.

Melalui Satya, Savitri tidak hanya menemukan seniman dan warisan karyanya, tapi juga infrastruktur budaya—baik formal maupun informal—yang selama ini menopang mereka. Keputusan kuratorialnya pun tidak berpijak pada tren atau gaya tertentu, melainkan pada konsistensi artistik dan signifikansi yang berakar pada konteks Tegallalang itu sendiri.

Hasilnya adalah barisan seniman yang bukan hanya kuat secara teknis, tetapi juga mencerminkan ketekunan dan daya tahan. Mereka mewakili sebuah sikap khas Bali: tetap berkarya meskipun tidak dilihat banyak mata.

Mengukir Lebih dari Kayu: Tentang Imajinasi dan Identitas

Mari mulai dari salah satu objek paling sarat makna dalam diaspora Indonesia, yakni patung Garuda. Sebagai anak diplomat, Savitri kerap melihat patung-patung ini berdiri di kedutaan, konsulat, dan gedung-gedung negara. Namun, hanya sedikit yang menyadari bahwa banyak di antaranya dibuat di Pakudui, yang ya, merupakan sebuah banjar kecil di Tegallalang.

Di sana, seni membuat patung Garuda bukan sekadar tradisi, melainkan industri budaya penuh. Diturunkan dari generasi ke generasi, dikerjakan bersama di bengkel-bengkel komunal yang informal namun sangat disiplin. Prosesnya kolektif, tetapi tetap personal. Para perajin ini tidak sebatas membuat suvenir. Mereka sedang mengukir simbol dari Indonesia. Namun ironisnya, meski karyanya tampil di panggung nasional dan internasional, nama-nama pembuatnya jarang disebut.

Garuda dan Jatayu di berbagai perwakilan (atas, kiri-kanan: KBRI Harare, KBRI Den Haag; bawah, kiri-kanan: KBRI London, KBRI New Delhi).

Salah satu dari mereka adalah Wayan Rajeg. Ia masih setia mengukir figur Garuda, Wisnu, dan singa—ikon klasik dalam seni Bali dan nasional. Namun dalam sepuluh tahun terakhir, ia juga mulai membuat patung bertema Kristen dan mitologi Eropa, atas permintaan gereja maupun kolektor internasional. Karya-karya ini dibuat dengan gaya klasik Eropa yang kuat, memperluas makna tentang apa yang bisa dikategorikan sebagai “ukiran Bali.” Di tangannya, tradisi menjadi dinamis, meleburkan batas antara yang lokal dengan yang global dan yang sakral dengan yang biasa.

Dalam tulisan-tulisannya, Savitri menolak meromantisasi praktik seni di Tegallalang ini. Ia tidak menyederhanakan proses kreatif seniman Tegallalang menjadi sekadar melanjutkan warisan budaya atau bentuk pengabdian semata. Perspektif yang ia tawarkan bersifat sosiologis, namun tidak pernah terasa kaku atau terlalu akademis. Pendekatannya justru praktis dan realistis. Ia mengungkap bagaimana kebutuhan ekonomi, ketergantungan pada pariwisata, dan ekspektasi estetik—baik dari pasar domestik maupun internasional—berpengaruh terhadap apa yang dibuat dan bagaimana cara pembuatannya.

Savitri juga menunjukkan bagaimana seni dan kewirausahaan hidup berdampingan dalam cara yang kompleks, dan bagaimana exposure global justru bisa menghapus nama-nama lokal, meskipun pada saat yang sama memungkinkan karya mereka mendapat sorotan lebih luas. Dalam konteks ini, mengukir menjadi bentuk negosiasi yang senyap namun tegas terhadap kekuasaan: siapa yang terlihat, siapa yang disebut, dan siapa yang akan dikenang.

Pameran yang Bercerita

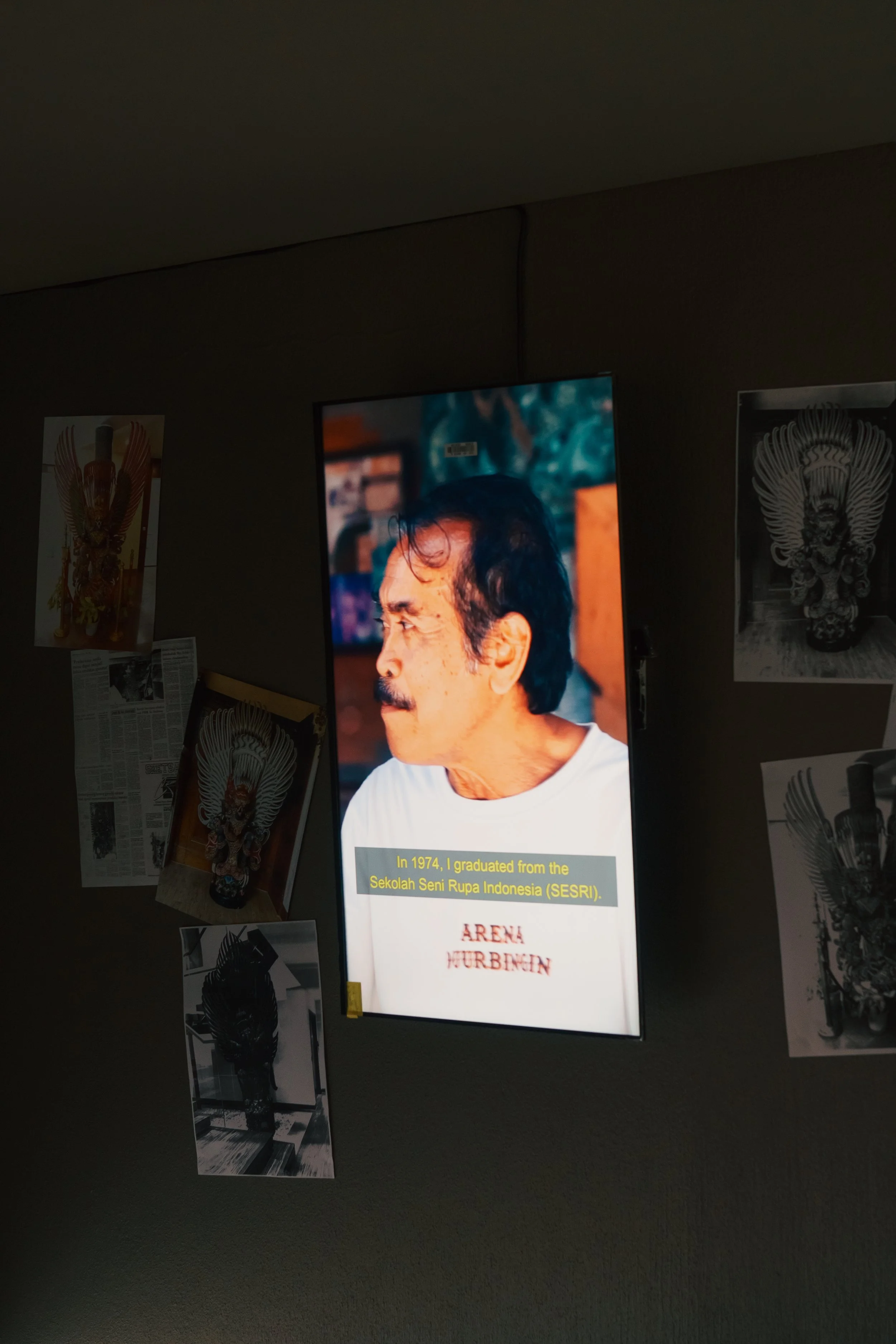

Dari tanggal 22 Juni hingga 23 Agustus 2024, dinding-dinding RAD diisi oleh patung kayu, topeng kayu, dan lukisan. Karya-karya tersebut tidak dikelompokkan berdasarkan nama seniman atau tema, melainkan disusun seperti percakapan yang terus berlangsung—terbuka untuk dimaknai siapa pun yang datang. Semakin menambah kedalaman sejarah yang terasa hidup itu, terdapat potongan kliping koran lama yang menampilkan para seniman—jejak pengakuan masa lalu yang masih bermakna hingga kini. Dibarengi dengan sketsa-sketsa awal dan gambar kasar, semua itu berperan sebagai arsip—bukti sunyi dari praktik keseharian dan perjalanan panjang para seniman.

Salah satu dari beberapa napak tilas yang ditampilkan dalam pameran Tegallalang Finesse.

Karya-karya itu dihadirkan bukan sebagai bentuk presentasi, tapi sebagai hasil dari proses yang terus dijalani. Para seniman seperti I Gede Arista Yudhistira, I Made Awan, Ketut Degdeg, Made Ada, Pande Ketut Bawa, Pande Made Sri Rahayu, Pande Wayan Brata, Satya Bhuana, Was, Wayan Pasek, dan Wayan Rajeg berbagi karya yang merefleksikan kenyataan hidup sehari-hari mereka. Ada yang sudah malang melintang selama puluhan tahun, ada pula yang masih muda dan berkarya di ruang kerja keluarga mereka. Teknik yang mereka gunakan diwariskan, diasah, diulang, dan dimatangkan seiring waktu.

Pameran ini tidak berusaha mendeklarasikan suatu gerakan baru atau menciptakan penemuan besar, melainkan untuk menciptakan ruang. Ruang di mana seseorang seperti Satya Bhuana bisa berpameran bersama karya ciptaan kakeknya. Ruang di mana pengulangan menjadi wahyu: sketsa harian, panel kayu berukir, lukisan kasar yang mungkin selama ini hanya tersimpan di studio. Karya-karya yang tidak berteriak, namun justru menghasilkan suara yang lebih nyaring begitu diberi tempat.

Sebagai ruang seni independen yang berbasis di Bali, RAD berkomitmen mendukung seniman lokal dan komunitas kreatif di sekitarnya. Fokus RAD tidak hanya pada hasil akhir, tapi juga pada proses artistik yang melahirkan karya tersebut. Di RAD, pameran bukan tentang memenuhi ekspektasi luar atau mengikuti trenm tapi tentang menghadirkan karya apa adanya, dalam konteksnya sendiri. Pendekatan ini membuat RAD sangat relevan bagi para seniman di Tegallalang, yang praktik seninya tumbuh dari tradisi panjang dan realitas sehari-hari.

Kontras visual antara arsitektur RAD yang modern-industrial dengan karya-karya tradisional yang dipamerkan menciptakan benturan estetika yang menarik—yang justru menegaskan nilai dari kedua dunia. Karya-karya itu tampil menonjol, sambil diam-diam mengingatkan kita pada perubahan besar yang sedang berlangsung di dunia seni dan kerajinan Bali. Sebuah pertemuan yang berani, di mana dinding-dinding beton bertemu ukiran, masa lalu bertemu masa kini, tanpa harus saling menghapus atau mendominasi satu sama lain.

Waktunya Bicara Soal Demand

Tradisi tidak bisa hidup hanya dari nostalgia.

Salah satu hal paling segar dari pendekatan Savitri adalah keberaniannya untuk tidak menutupi kenyataan yang ada. Ya, menjaga warisan memang penting. Ya, komunitas juga penting. Tapi, tanpa permintaan—tanpa kolektor, pembeli, atau bahkan wisatawan yang tertarik—semuanya bisa runtuh. Bukan karena para seniman berhenti berkarya, tetapi karena tidak ada sistem yang menopang mereka.

Dunia seni rupa kontemporer di Indonesia bisa dibilang masih terpecah-pecah dan tidak terstruktur. Banyak seniman berbakat yang dikenal di lingkup lokal, namun nyaris tidak terlihat di mata dunia. Tegallalang kaya akan keterampilan dan semangat, namun miskin infrastruktur dan dukungan yang berkelanjutan.

Inilah mengapa sudut pandang yang realistis menjadi sangat penting. Seni tidak tumbuh dalam ruang hampa. Seni butuh ruang, alat, dan sistem. Salah satu contoh paling nyata ditulis Savitri dalam cerita tentang Wayan Gede Mancanegara, atau lebih dikenal dengan Yande. Pada 2018, ia menerima pesanan besar: 1.000 patung Garuda untuk suvenir acara IMF. Proyek ini awalnya ditujukan untuk ayahnya, tetapi Yande yang akhirnya mengambil alih. Ia harus mengatur puluhan pemahat, memilih bahan antara resin dan kayu, dan menjaga kualitas di tengah tuntutan produksi massal.

Proyek itu tidak hanya menghadirkan eksposur, tetapi juga membuka lapangan kerja, mendorong inovasi, dan membantu Yande mendirikan Ganesha Art Bali—bengkel seni yang masih aktif hingga kini dan turut berpartisipasi dalam Tegallalang Finesses. Kisah ini menunjukkan bahwa ketika dukungan yang tepat bertemu dengan bakat yang teruji, seni tidak hanya bertahan. Itu akan tumbuh.

Kesimpulan Savitri pun tidak mengingkari hal ini: keberlanjutan secara ekonomi adalah bagian penting dari pelestarian seni. Romantisme semata tidak bisa membayar sewa studio. Dan meskipun wacana dan teori itu penting, kadang yang lebih mendesak untuk ditanyakan adalah: apakah senimannya masih bisa terus berkarya?

Lalu, Mengapa Ini Penting?

Proyek ini penting karena memberi ruang kepada para seniman Tegallalang bukan hanya demi charity works atau nostalgia. Ini tentang meluruskan kembali narasi. Mereka bukan harta karun tersembunyi yang menunggu ditemukan. Mereka sudah lama ada—bekerja dalam diam, berkarya dalam ketekunan. RAD hanya membantu dengan memberikan wadah.

Mengakui peran pasar dalam keberlangsungan mereka bukan berarti menjual idealisme. Justru sebaliknya: ini adalah pengakuan terhadap apa yang dibutuhkan agar tradisi bisa tetap hidup, agar karya terus berlanjut, agar sistem yang belum hadir bisa perlahan dibangun. Di tengah dunia yang terus-menerus mengejar hal baru, barangkali yang kita perlukan adalah memelankan langkah sejenak. Untuk memperhatikan apa yang telah ada: yang bertahan, yang membumi, yang tetap lokal tanpa harus minta izin.

Dan mungkin, finesse tidak selalu datang dalam wujud kemewahan atau gengsi. Kadang hal itu muncul dalam bentuk yang paling tenang—ketekunan yang terus mengukir, melukis, dan mencipta, semata karena rasa cinta pada seni itu sendiri.